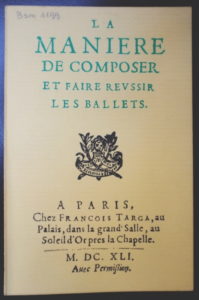

La manière de composer et de faire réussir les ballets

Type

livreDisponibilité

Berne, GenèveLangue(s)

françaisPublication / maison d'édition

- Minkoff

Reprint

- oui

Impression

- 8 rue Eynard, 1211 Genève 12 ; 23 rue de Fleurus, 75006 Paris

Pagination

- i-xxvi ; [1-8], 9-365

Nombre de pages

- 391

Description matérielle

Broché, bon état.

Autre(s) exemplaire(s) en Suisse

- BE Uni Theaterwissenschaft TS B14.2.2: 1004

- BE BN Nb 53686

- GE Uni Music S.SaiH.1

- Liste non exhaustive

Autre(s) exemplaire(s) à l'étranger

- Non renseigné

Edition(s) antérieure(s) ou postérieure(s)

- Non renseigné

Ressources électroniques

- Non renseigné

Mots-clés

ballet de cour, cour, éducation, gentilhomme, XVIIe siècleRésumé critique des parties introductives

L’introduction de Marie-Françoise Christout brosse un tableau particulièrement vivant du ballet de cour français à l’époque de Saint-Hubert, et présente les principaux enjeux du traité. Elle est suivie d’une « chronologie sommaire des ballets dansés à Paris et dans les environs (1615-1641) ».

Résumé critique du corps du texte

La manière de composer et de faire réussir les ballets est un traité sur le ballet de cour unique en son genre. Premier ouvrage de ce type en France, et le seul publié sous le règne de Louis XIII, il fait aussi figure d’exception par le point de vue de son auteur, un mystérieux « Monsieur de Saint-Hubert », rare théoricien à ne pas être un homme d’Église mais un gentilhomme ayant pratiqué les ballets de cour de l’intérieur, comme danseur et sans doute aussi comme « maître d’ordre ». Il en résulte un texte émaillé d’anecdotes pittoresques et de remarques indignées contre certains comportements des courtisans, qui dansent dans les ballets, nous donnant à voir en creux les usages et travers de l’envers du décor. Saint-Hubert nous livre ainsi un traité mêlant la normativité chère aux classiques à une spontanéité et à un pragmatisme qui ne manquent pas de fraîcheur. Par son insistance sur la nécessité de soumettre le ballet à une plus grande rigueur, de la conception du sujet à la réalisation du ballet en passant par la création de toutes les composantes du spectacle et les répétitions, Saint-Hubert atteste de la nécessité qui commence alors à se faire sentir de donner un cadre théorique minimal au genre protéiforme et libre du ballet ; ainsi espère-t-il permettre de mieux « faire réussir les ballets ».

Résumé des parties finales

L’ouvrage se clôt par une bibliographie d’ouvrages théoriques et esthétiques sur la danse et la musique du XVe au XIXe siècle.

Critère de choix du livre pour le cataloque

Importance du traité pour l’histoire de la théorisation du ballet. Mise en valeur du travail décisif des éditions genevoises Minkoff pour la valorisation des écrits théoriques anciens de la danse.